植田日銀の苦悶/預金者は「インフレ税」状態/東短リサーチ チーフエコノミスト・加藤出氏

実質金利は深いマイナス。どこにも痛みが出ない出口政策はあり得ない!

2026年2月号

BUSINESS

by

加藤出

(東短リサーチ社長、チーフエコノミスト)

12月19日の記者会見で質問に答える日銀の植田和男総裁

年末年始に多くの親族や友人に会ったのだが、その際に驚かされたことがあった。金融や資産運用にこれまで全く興味を持たなかった人たちから相次いで、「銀行に預金していると金利がインフレに負けて元本が目減りしちゃうんでしょ?どうしたらいい?」と不安気な表情で尋ねられたからである。

投資に積極的な人は数年前から気付いていた話ではあるが、ここに来ていわゆる“インフレ税”を懸念する人が急速に増えてきたように感じられる。政府・日銀はこの状況を甘く見ない方がよいだろう。

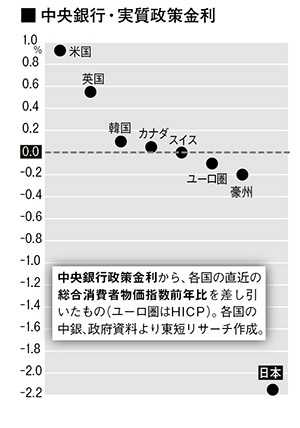

図表は主な中央銀行の現在の政策金利から最近のインフレ率を差し引いた「実質政策金利」を表している。日銀は12月に政策金利を30年ぶりの0.75%へ引き上げたが、それでも日本の実質金利は突出して低く、深いマイナス圏にとどまっている。

金融機関の預金金利は基本的に中銀の政策金利に連動する。よって我々が持っている円建て預金の実質金利も現在は深いマイナスだ。預金の実質価値は目減りしてしまうので、預金者は“インフレ税”を課せられているような状態といえる。

“インフレ税”は今後も続くと人々が予想すれば、資金は自ずと海外の金融商品に流れやすくなる。それによる円安は国内の物価を一層押し上げ得る。 その際に日銀が金利を上げなければ、預金の実質的な目減りはさらに進み、また円安を招くという危険なスパイラルが起きてしまう。

その場合インフレ予想は上昇する。また円預金の流出が続く金融機関は国債を買う余裕がなくなるので、それらが相まって国債金利の上昇が止まらなくなる可能性が出てくる。

よって過度に低い実質金利を修正していくことは非常に重要といえる。そうしないと2022年秋にイギリスで起きた「トラス・ショック」(ポンド暴落や国債金利暴騰による金融市場の混乱)のような危機がやってくる恐れもあると思われる。

緩和修正は非常にゆっくり

既に今の対ドルの円レートは、実力ベースでは歴史的な弱さだ。例えばOECD推計の購買力平価は12月末で95円程度である。日米の物価水準が同じになる為替レートがそれならば、最近の157円は65%も円安方向にある。

1ドル=360円の固定相場制時代だった1970年頃でさえ、購買力平価に対する円の割安度は60%前後だった。つまり半世紀以上前の、先進国グループの入り口にようやく来た頃の日本の人々が米国に行って「なんて物価が高いんだ!」と仰天したときをさらに超えて今の円は弱いのである。

この超円安のベースとしては日本経済の長期的な競争力低下や実需の円買いを弱くしている経常収支の変化など構造要因が存在している。しかしそれだけならば今のドル円レートはせいぜい120円台だろう。

インフレが目標の2%を顕著に超えて間もなく丸4年になろうとしているのに、実質金利はいまだに深いマイナスという超緩和状態が円安を加速させてきた。

しかも金利面だけでなく、バランスシートの面でも日銀は超緩和的だ。日銀資産の経済規模(名目GDP、IMF推計)比は2025年末で110%であり、ECBの40%、FRBの22%など他の中銀を圧倒する大きさだ。

日銀資産の大半はアベノミクス期に市場から購入した国債である。インフレを考慮したら本来は日銀資産はもっと縮小されていなければならない。しかしそれをやると、ただでさえ上昇してきている国債の金利が跳ね上がってしまう。ETF(株式上場投信)については売却終了までに110年以上かけると日銀は表明している。

バランスシートの正常化がそんなにゆっくりならば、その面からも日本のインフレは下がりにくく、それも円安要因になりやすい。

なぜ日銀は“インフレ税”を国民に強いてまで金融緩和修正を非常にゆっくりと行っているのだろうか?

理由の第一は、「基調的な物価上昇率はまだ低い」という判断だ。今の物価上昇は、供給側が原因の一時的なコストプッシュ型インフレであって、賃金上昇がけん引するディマンドプル型インフレではないという。同様の主張は政府・与党だけでなく、野党の多くの議員も行っている。それゆえ物価対策は金融政策ではなく、減税や補助金で行うべきという論法になっている。

しかしながら、もう4年近く高インフレが続いている状態を、「一時的要因が現れては消えてを繰り返してきたにすぎない」と解釈するのは無理がある。実際、今のインフレには広がりがかなり出てきている。

しかもインフレをコストプッシュ型とディマンドプル型に分けて判断するのは危険である。それにより失敗した中銀の事例は古今東西枚挙にいとまがない。両者をクリアに分けることは現実難しいからである。

その典型例が1970年代のオイルショック後に起きたインフレである。アメリカや日本など多くの国は出遅れて苦しんだ。

当時のFRB議長は高名な経済学者だったアーサー・バーンズである。彼は近い時期のニクソン大統領の再選に忖度してしまい、「物価対策はFRBではなく政府がやる方がよい」と考えて金融引き締めへなかなか転換しなかった。ニクソン政権もそれを歓迎した。その結果、大インフレと高失業率のスタグフレーションに米経済は見舞われてしまう。

新型コロナ・パンデミックがやわらぎ始めた2021年後半からのインフレにおいても、世界の多くの中銀が「これはコストプッシュ型だから急いではいけない」と考え、大失敗を犯した。それゆえ現時点では、「コストプッシュ型に見えたとしても、ある程度インフレが続いたら利上げすべき」という考えが海外の中銀の間でコンセンサスになっている。気を付けないと植田総裁は「現代版のアーサー・バーンズ」になる恐れがある。

現代版「アーサー・バーンズ」も

日銀の緩和修正が遅い第二の理由は、アベノミクス期に行われた日銀の大規模緩和策の「負のレガシー」にある。超低金利政策と空前の国債購入策によって政府は何のストレスも感じずに国債をどんどん増発することができた。しかし日銀が利上げや資産縮小を急いだら、前述のように混乱が起きる恐れがある。超低金利環境下で延命できていた中小零細企業、変動金利で巨額の住宅ローンを組んだ家計も金利上昇に打撃を受ける恐れはある。とはいえ、円安圧力が強まる局面では、さすがに政府は利上げを許容せざるを得なくなるだろう。早期の解散総選挙でこの春にかけて円安が進むなら、次の利上げは4月に早まると思われる。しかし高市政権は国債増発を前提にした積極財政を続けようとしているだけに、日銀は基本的に政府との関係に今後も苦慮しそうである。

元BISチーフエコノミストのウイリアム・ホワイトは2023年2月に、大規模緩和を実施してきた中銀に対して次のように警告していた。「超金融緩和の中で、企業、家計、政府の債務はどんどん増加した。ここからのランディング(出口政策)が、代償を支払わないで済むナイスでソフトなものになって欲しい、と人々が願う気持ちは理解できる。しかし希望は実際に起きることを意味しない」

「ナイスでソフト」なものにしたいからといって日銀や政府が緩和修正を過度に遅らせると、逆に危機がやってくる恐れがある。どこにも痛みが出ない出口政策はあり得ないことを我々は覚悟する必要がある。